このお寺はお釈迦様、親鸞聖人、蓮如上人が明らかにされた一心一向の南無阿弥陀仏の御教えを聴き開く念仏道場です。

ですから、祈祷、お祓い、おみくじ、お守り、お札など迷信はありません。

この寺は貴族、大名などの寄進(当時の税金)によって壮健誇示されてきたのではなく、民衆の浄財によって500年以上相続されてきました

建物などは地元の大工さんを始め職人さん達によって作られてきています。

そういった意味では、打越を中心とした地元の民衆の真の意味での宗教文化財と言えます。

これからも真実の御教えを、苦難混迷の社会の中で共に聞き開いてまいります。

大覺寺の歴史

-

室町時代

本願寺第8代目蓮如上人(1415~1499)の高弟・恵久(碧南市西端)の次子・勝覚が逢妻川をのぼって打越の地に移住し、念仏道場を開いたのが始まりです。

-

安土桃山時代

大覺寺という寺号が許され寺の形体が整ったものと考えられます。

-

以後

五百余年に渡り、打越を中心とした御同行の熱心な尽力によって現在にいたります。

18代目にして現在に至っておりますが、13代の義円は宗学者、14代の霊雄は漢学者で南部小学校の初代校長、15代の雄岱は教育者として30余年弟子の教育に尽力し、16代の尹雄は布教家として全国各地で活躍しました。

1969年には門信徒さん達の浄財寄進により、本堂を再建、それと前後して境内地を拡張整備いたしました。

1974年には庫裡(木造)の新築や付属物の整備が行われ景観を一新、現18代住職が500年の法灯を守っています。

日露戦争の大本宮運輸通信長官、大澤界雄中将の生誕記念の碑もあります。

司馬遼太郎『坂の上の雲』にも登場する人物です。(15代住職の弟)

大覚寺の宝物

- 方便法身阿弥陀如来絵像

-

縦85センチメートル・横38センチメートル

本願寺第9世の実如上人(1458~1525)の下附で、室町時代中期の作品です。絹本紺地裁金です。

美術史的にも高い評価を得た作品です。

この像は時代と所在が確かめられる物としては、みよし市では最古のものといわれています。

下の蓮如上人御筆六字名号についで大覺寺2代目のご本尊(現在は木像御本尊)でありました。

最近門信徒の力で表装のご修復がなされました。

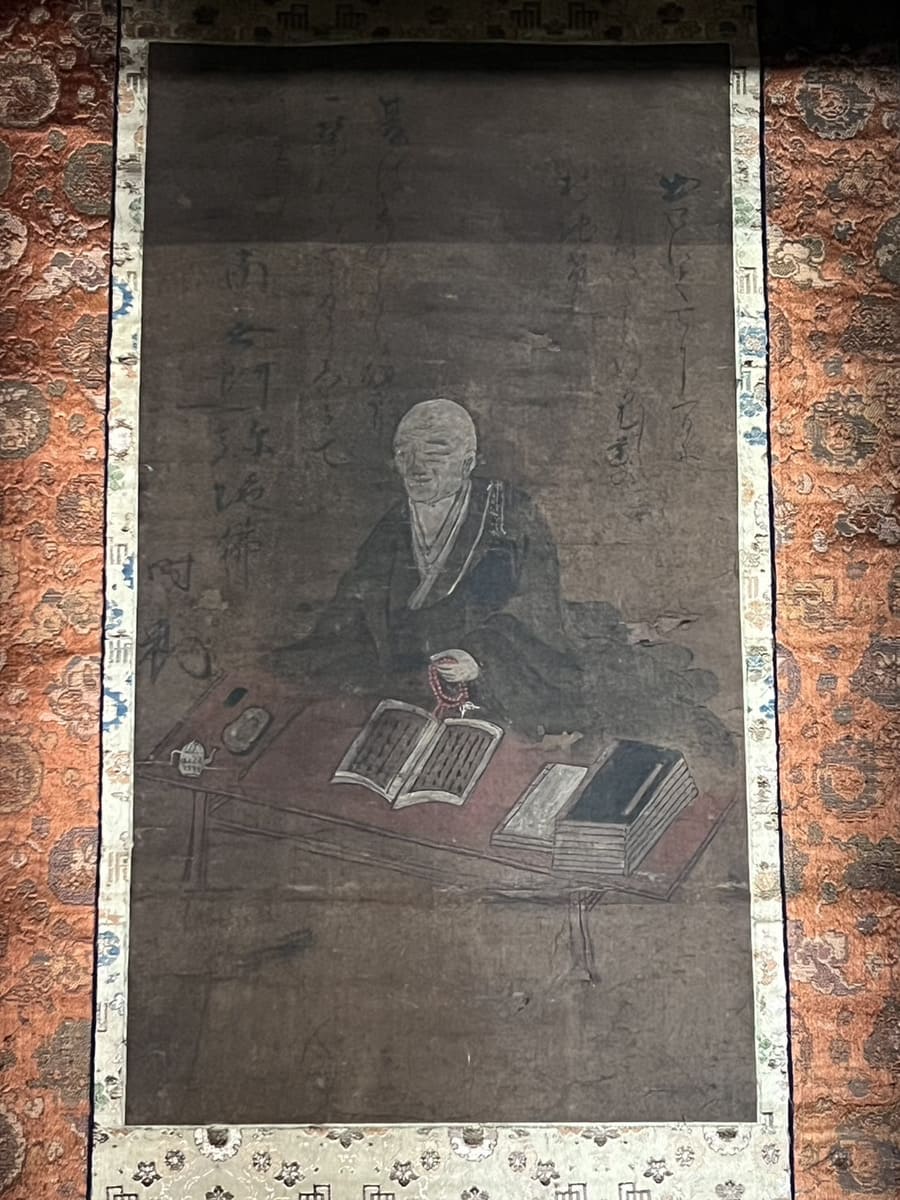

寺伝に蓮如上人自筆自画像と言われています。

京都の本山にあったものを、高田専修寺の門跡が得度の折もらい受け、さらにそれを当地の郷士が拝領し重宝として守護していたものを、当山がもらい受け霊宝として現在に至っております。

文明9(1477)年9月、上人63歳のときのものと伝えられております。

- 蓮如上人御自画像

-

大覚寺の鳴らずの鐘

第二次世界大戦中に武器生産に必要な金属資源の不足を補うため公布された「金属類回収令」により、寺院の鐘も供出されました。

大覚寺では、鐘楼堂のバランスを保つために、供出された梵鐘に代わり、コンクリート製の釣り鐘(鳴らずの鐘)が作られ、1947年ごろまで吊り下げられていました。

境内案内

- 本堂(本坊)

-

-

本堂の中にある、本尊です。

阿弥陀如来の像です。

-

本願寺第8世、蓮如上人をお給仕・お敬いしています。

近藤三司氏寄進です。

-

敷地内にある本堂の座席です。

正面に阿弥陀如来像がございます。

-

- 龍

-

大覚寺には龍をモチーフにした造形が数多くございます。

これらは阿弥陀様、お釈迦様をお守りする象徴として、本堂や境内の各所にございます。

心して探してみてください。

ちなみに今の住職は「ドラゴンズファン」です。

-

高度な技法で製作され、龍と蓮の花で描かれた袈裟です。

-

龍神の香櫨です。

-

精巧な造りで描かれている本尊をお守りする龍です。

-

境内の中央には水屋があり、龍のオブジェがあります。

-

豪奢な龍の刺繍が施された加藤斧一・利和父子寄進の打敷です。

-